«Мы нашу интеллигенцию будем также любить, как любим Красную Армию (бурная овация), а мы очень любим Красную Армию. (Аплодисменты)».

М.И.Калинин.

Из речи на предвыборном собрании интеллигенции Ленинграда 26 ноября 1937 года.

Во мне погибли все, кто только мог

Дмитрий Павлович Цуп умер. Вопреки законам драматургии говорю об этом в первой строке.

Я не знал его. Не знаком и с друзьями, приславшими письмо о кончине. Не зная ни походки, ни поворота головы, трудно приблизить его к читателям, пробудить сострадание.

А почему, собственно, сострадание?

Прожил 87 лет, ни дня не был стариком, и умер — в пути.

Рядом была жена, тоже художник: более 60 лет взаимной старомодной любви.

Природа, к которой усталые люди вырываются раз в год, была его средой обитания.

Любого условия достаточно, чтобы позавидовать.

Но. Небольшое арифметическое действие: из обоих чисел надо вычесть тринадцать — столько лет тюрьмы и ссылки отбыл «враг народа» художник Цуп. 74 оставшихся года можно бы тоже считать приличным временем, если бы жизнь укоротили только в конце.

Ровно год спустя после предвыборного обещания Калинина любить интеллигенцию, тоже в ноябре, вышло постановление ЦК ВКП(б): «Заброшенность политической работы среди интеллигенции привела к тому, что часть наших кадров политически свихнулась, запуталась и стала добычей иностранных разведок».

У Дмитрия Павловича Цупа была вполне конкретная вина: он родился за границей. Отец его — батрак — в 1906 году подался осваивать Дальний Восток. Добирался через Маньчжурию, осел в Харбине.

В 1908 году родился Дмитрий, в 1912-м — Александр.

Из дневника Цупа: «Проснувшись, видел отца, читающем при керосиновой лампе русскую «Ниву», русские книги. Как помню себя, всегда слыхал: «написать домой», «вот вернемся домой». «Дома» — это там, в России… Отец так и был похоронен в чужой земле».

Конечно, умирать нужно в избе с видом на стога.

В 1929 году отец проводил Дмитрия до станции «Пограничная», посадил в поезд, уходящий в Россию.

Через два года отправил на Родину и младшего Александра.

…Александра, начинающего коммерсанта, расстреляли там же, в Уссурийском крае, недалеко от границы, которую он пересек.

Дмитрий после рабфака поступает во Всероссийскую академию художеств. На первом курсе знакомится с будущей женой — Людмилой Захаровой. В 1935-м едет на ее родину, в Ярославскую область, там собирает этюды к дипломной работе о современных крестьянах. С трепетом разглядывает среднюю Россию, Волгу, которая «в детстве, в Маньчжурии, была символом Родины».

Какая образцовая пара молодых художников для новой Советской власти: сын батрака и детдомовка. Какая важная иллюстрация доклада товарища Сталина на XVIII съезде партии, в котором вождь призвал растить «новую советскую интеллигенцию из рабочих и крестьян».

Руководителя мастерской в Академии арестовали, и Дмитрия Цупа к защите диплома не допустили.

7 июля 1941 года был арестован сам Цуп. По приговору ОСО сослан в Красноярский край.

После возвращения в конце 53-го года «враг народа» Цуп заниматься живописью не может — ни мастерской, ни денег для покупки холста, красок. Живут с Людмилой в семиметровой комнатке, окно упирается в глухую стену, под окном — помойка. Чтобы поддерживать форму, Дмитрий Павлович занимается графикой: уголок стола, бумага и карандаш — все, что ему нужно.

В начале семидесятых, уже на пенсии, ему выделяют мастерскую: чердак пятиэтажного дома — девять квадратных метров, крутая лестница, ни лифта, ни туалета, ни воды. Но художник счастлив.

Вот когда — в 64 года! — у живописца появляется возможность работать по специальности. Они с женой получают однокомнатную квартиру с видом на залив, в хорошую погоду виден Кронштадт.

С опозданием в тридцать с лишним лет они начали жить. Путешествуют на Кубань, в Крым, по Уралу, Сибири. В Ярославской области, в селе Уславцево, где он когда-то впервые разглядел Россию, они приобрели избу.

Он получил возможность писать на природе, к нему вернулась зоркость глаза, твердость руки.

Жив, уцелел — знак любви одичавшего государства к интеллигенту. Правда, как сказал поэт: «Во мне погибли все, кто только мог».

Наверное, Дмитрий Павлович был талантливым человеком. Даже то, чем занялся поневоле, сделало его известным. Имя графика вошло в справочники, альбомы, проспекты, каталоги. Незадолго до смерти Дмитрий Павлович получил письмо из Мюнхена, немцы решили издать справочник лучших европейских художников-графиков и попросили прислать сведения о нем.

Невосполнимым оказалось то главное, ради чего, собственно, и рождается человек. Перед арестом ему было 32 года, ей — 33, они надеялись обзавестись детьми.

Когда вернулся из заключения, ей уже было 46.

Она успокаивала: ничего, останется духовное наследие.

Но Бог прежде всего разделил человечество на мужчин и женщин, только потом кто-то становится талантлив, кто-то нет. Сына не заменит ни один самый гениальный пейзаж на полотне.

Из письма Д. Цупа Эмилии и Василию Коваленко 15 июня 1973 г.: «Мне положено по чину париться до изнеможения и чтобы из деревенской бани сыновья и внуки вели бы меня, как архиерея, под руки. Но… чего нет, того, к сожалению, нет».

Цуп — личность сильная, жизнелюб. Но еще в 1967 году, когда в запасе были и здоровье, и силы, он записал в дневнике: «Одному из нас глаза закроют родные руки, а другому — чужие. Я просто боюсь остаться один, но не меньше боюсь оставить одиноким самого близкого мне человека. Уж пусть этим одиноким буду я».

Очарованный странник

Эту Родину ему бы возненавидеть.

А он бродит по земле, как очарованный странник.

Наверное, это извращение славянской души — любить Родину, которая тебя недоубила.

Для цивилизованной, подвижной западной интеллигенции явление русского интеллигента — почти мазохизм, и всякие объяснения тут темны. Что мать любят всякую — и пьяницу, и воровку. Что художник Цуп любил не политическую систему и не государственную власть. У Паустовского старый бакенщик объясняет детям: «Вот она, Родина, — за стогами».

Каждую весну, в мае, они выезжали из Ленинграда в Уславцево и жили там до поздней осени. Но случалось, Людмила задерживалась с выездом или отлучалась, и тогда он вел дневник, общаясь с нею мысленно. Так что после возвращения из ссылки, он с ней 40 лет, можно сказать, не расставался.

«Шел, смотрел, думал, опять шел. Набрал охапку соломы, чтобы поджечь и высушить этюд».

Ему все равно куда идти. Хотел «прокатить» до Углича, но опоздал, подвернулся автобус на Угодичи — сел, поехал: «красивое название». Сколько России в этих именах: «У меня была цель проехать через Мусорово, мимо Вёсок и по мосту через Мозгу в Стрелку. Едва прошел Малахово, как меня нагнал небольшой моросной дождь».

Душа — свободна и всегда при деле. К одному и тому же дереву художник возвращается на закате, на восходе, в дождь, в туман.

Но, наверное, очарованный странник, окунувшись в глубину России, настоящей-то России и не узнал? Природа — ниша не только экологическая.

Из записей 60—70-х годов.

«Исчезают деревни, на их месте бурьян. Безлюдье при больших полях. От Елизарово, родины людмилиной мамы, осталось пять домов. На месте кладбища, где захоронена мама,— спортивная площадка. Почему мы, русские люди, так относимся к памяти предков?».

«Берега теряются среди затопленного леса, картина тяжелая, как царство смерти. Россия, Россия, богатство твое во вред тебе».

В дневнике — ежедневные расходы. «Билет на выставку, брошюрка, сыр, колбаса, чай, автобус». «Взял в долг 10 руб.».

Спрос на работы Цупа был, но он, несмотря на скромный достаток, никогда не продавал их, только дарил. Ему важно было, чтобы картина или гравюра попали в хорошие руки. Продажа часто была связана с хождениями в худсовет, так или иначе с конъюнктурой. А он слишком ценил свободу, которую обрел так поздно.

Они оба как бы догоняли упущенную жизнь.

Эмилия Коваленко:

— Дмитрий Павлович сказал однажды: «Эмма, я спокоен за наши похороны, у нас на книжке четыре тысячи». А потом как-то говорит: «Есть возможность по Енисею проплыть, мы там никогда не были. Очень хочется, а деньги страшно снимать». Им было уже за семьдесят. Я говорю: «Поезжайте, у вас есть друзья — на земле валяться не останетесь». И они поехали.

Палата № 6

1991 год — последняя поездка в Уславцево вдвоем.

Летом с Людмилой Михайловной случился инсульт. Сергей Павлович дежурит у постели, обходит врачей, аптеки, готовит еду, стирает белье. Едва поднялась, в октябре — второй инсульт. И он снова ставит ее на ноги. Но через три месяца — она падает прямо в квартире: тяжелый перелом бедра.

Ее положили в шестиместную палату. Ночью — прохладно. Дмитрий Павлович взял дома валенки и с вечера сел в изголовье жены. Когда утром пришли с обходом врачи, в палате № 6 они застали все ту же картину — старик с красивой белой бородой, в пальто и валенках неподвижно сидит у постели больной.

В женской палате, рядом с женой, для него освободили кровать.

Более месяца мучительно «вытягивали» кость. Безуспешно.

«Людмилу увезли, наконец, на операцию. …Разрез ноги — 40 сантиметров!».

В этом году ей исполнялось 85. Она поняла вдруг, что все кончено — выставки, музеи, Уславцево. Она сказала хирургу:

— Жить больше не хочу и не буду.

— А вы о нем подумали? — Хирург кивнул на притулившегося в углу Дмитрия Павловича — Он уйдет за вами вслед.

Старик прожил в женской палате больше двух месяцев. При бессонных ночах.

Людмилу Михайловну, наконец, выписали домой. «Она была беспомощной, ей дали 1-ю группу инвалидности».

Массаж, втирание мази, пихтового масла, сетки из йода, клизмы, марганцевые ванны. Дмитрий Павлович соорудил на кровати две штанги, чтобы поворачиваться на бок. К табуретке приделал колесики и спинку, в этом кресле перевозил ее к окну. Залива уже давно не было видно, его загородил огромный дом, остался лишь кусок неба.

Они почти победили. Людмила Михайловна стала передвигаться на костылях или держась за тележку. У обоих появилось безумное желание поехать в Уславцево. Как-то внести ее в вагон.

Но она снова упала.

«Людмила не держит ложку. Просит меня вытирать слезы».

На балконе он посадил огородную зелень, кусты, молодые березки, и получился как бы маленький филиал Уславцево. Все дни она сидела в коляске у балкона.

Невероятно, но глубокий старик продлил жизнь своей неподвижной жене еще почти на два года. Труднее всего было содержать ее в чистоте и опрятности.

Однажды ей показалось, что муж на последнем пределе.

— Дима, не отдавай меня в приют.

Эмилия Коваленко:

— Я иногда приходила, говорила: «Сходите на выставку или в кино, а я посижу». Он выйдет и — под окнами, кругами, как знаете, одинокие псы или кошки, вокруг опустевшего дома…

После одной из бессонных ночей она дала наказ. «Что собрать для последнего туалета… Сорочка. Темное платье с мелкими светлыми цветочками. Чулки. Платок черный. Гроб обить темно-синей материей. Кремировать и прах отвезти в Уславцево. Я обещал, что, как язычник, положу в гроб рисовальную бумагу, акварель, кисти и карандаши. Выговорить все это я смог едва-едва, и она утешала меня».

Последние две недели она была без сознания.

23 ноября 1993 года, ночью, в 3 часа 15 минут — скончалась.

«…Первый час я был невменяем».

Он закрыл ей глаза. Обмыл. Одел, как просила.

Женщина-врач, приехавшая рано утром, увидела необычную картину: полутьма, прибранная квартира, красиво одетая мертвая женщина, свеча в изголовье и, кроме старика, — никого в доме.

Он умолял врача не отвозить жену в морг, та отвечала, что оставлять не имеет права. В конце концов вопреки запрету и здравому смыслу, как и тогда, в больнице, когда ему разрешили жить в женской палате, врач отступила. Наверное, поняла, что если покойную увезти, старик умрет.

В те последние ноябрьские дни в Петербурге стояли морозы. Он отключил отопление. А по ночам, когда затихали все звуки и гасли огни в окнах, он выносил ее на балкон.

Одиночество

Одиночество тяжелее физического увечья.

Писатель Гаршин, в возрасте Христа, измученный одиночеством, кинулся в лестничный пролет. Кто-то, стоя над изуродованным телом, сказал об адской боли. Гаршин был в сознании:

— Разве это боль? Боль — здесь! — и указал на сердце.

Ни акварель, ни кисти, ни карандаши не сопровождали Людмилу Павловну в гробу, потому что не было и самого гроба: заказать его и отправить в Уславцево Дмитрию Павловичу «было совершенно непосильно по денежным затратам».

В мае он повез в Уславцево урну с прахом. Художник сильно ослаб, и его сопровождал друг, агроном Александр Иванович Пирожков. За два года земля на огороде высохла, трубы в избе забились сажей, саму избу обокрали.

Лиственницу для могильного креста нужно было валить еще зимой, когда древесина стойкая, но подвел сосед и теперь пришлось рубить крест из сырого дерева. «Для меня важно сделать все своими руками. Крест, надпись, ограда, скамья. Тишина, приют. Здесь осталось место и для меня».

Художника охватывает беспокойное чувство: «Сознание близости ухода из этого мира заставляет задумываться: — КУДА? Как счастливы были наши предки, верившие, что душа бессмертна, у них было утешение на встречу в ином мире. Пусть это только иллюзия, но зато какая отрадная, как она может скрасить остаток дней.

Мне были привиты нормы нашей жизни. Представить встречу с Людмилой в ином мире я не умею, и это неверие гнетет меня».

«Я сижу на скамейке и подолгу беседую с Людой».

Читая страницы дневника, я вижу, как Цуп уже ступил на лестницу Гаршина и идет вслед за ним. Писатель ведь не сразу решился на самоубийство: оказавшись на лестнице, он, словно сдерживая себя, начал быстро спускаться вниз, проскочил целый марш, как бы надеясь спастись от самого себя, и только потом шагнул через перила.

Дмитрия Павловича удерживала на земле память о жене.

В Петербурге он организует персональные выставки Людмилы в Союзах художников и архитекторов, отбирает ее работы для «Блокадной выставки» в музее города.

После дневных забот вечером опять один. В пустой квартире готовит кашу, согревает постель бутылкой с горячей водой. Тревога, подавленность, угнетенность.

Эмилия Коваленко:

— Он за последнюю зиму трижды падал на улице по дороге в магазин. Я говорила: поживите у меня — комната свободная. Он — нет: «Пока я жив, буду справляться сам». Таких людей, как он, больше нет. В январе 95-го года я очень хотела пойти на концерт хора — там моя знакомая поет. Но — сломала руку. Сорвалось. Вдруг открывается дверь — Дмитрий Павлович с двумя билетами: «Собирайтесь. Едем слушать хор». Он потом и обратно меня проводил. Одна только дорога заняла у него часа четыре. Это в 86-то лет! У Доспехова — врача он до последних дней водил семилетнюю девочку в музеи, на выставки, концерты, давал ей уроки рисования. Он ни одного человека не оставлял без внимания. Как-то очень опаздывал ко мне, я разволновалась. Оказывается, по дороге увидел пьяного на скамейке. А морозно. Он пытался его поднять, потом побрел в милицию и не ушел оттуда, пока не выслали наряд.

Одинокий человек в огромном шумном городе, более чем кто-либо нуждающийся в участии и утешении, продолжает оставаться нравственной опорой для других.

В ночь на 1 января он шел встречать Новый, 1995 год к знакомым. «У станции метро «Василеостровская» — оживленная толчея последних часов уходящего года — с сумками, пакетами, свертками, все радостные, торопятся. В этом водовороте я почти столкнулся с пожилой, скромно одетой женщиной, она двигалась опустив голову. Вся ее фигура и печальное лицо выделяли среди всех, она была погружена в себя. Я не выдержал, остановил ее:

— Мадам! Поздравляю вас с Новым годом! — сказал что-то еще. Она поблагодарила: «Вы добрый человек, пусть у вас будет счастливый год!».

В этот год Дмитрий Павлович Цуп умер.

Враги

В мае 1995-го Дмитрий Павлович снова отправился в Уславцево — «к Людмиле».

На этот раз он оставил друзьям завещание.

«Близкие мои, дорогие мои… Мы по-семейному знаем друг друга не один десяток лет, это дает мне право обратиться к вам с просьбой — похороните меня… Если я умру в городе, то прах мой после кремации похороните в могиле Людмилы на кладбище в с. Уславцево».

Умирать он, конечно, не собирался, чувствовал себя неплохо.

Друзья ждали его возвращения в октябре, готовились 14 ноября отметить день рождения Дмитрия Павловича — 87 лет! В начале ноября, обеспокоенные, связались с Уславцево, соседи ответили, что художник уехал в Петербург еще где-то в двадцатых числах октября.

Именно 20 октября, днем, без четверти одиннадцать на второй платформе станции Ростов Ярославской железной дороги наряд милиции обнаружил сидящего на перроне старого человека, голова его была опущена на вещевой мешок. Накрапывал дождь. На вопрос милиционеров человек ответил, что ему плохо — тошнит и кружится голова. Потом выяснится: приступ ишемической болезни сердца. И еще выяснится по записям в журнале, что какая-то медицинская служба ехать на вызов отказалась — «не ее территория». А «по территории» только через полчаса прибыл врач линейной амбулатории Теркин. Укладывать больного на носилки врач Теркин не стал, а, наоборот, поднял на ноги и под дождем повел его… в транспортное отделение милиции, расстояние немалое.

Три документа было при нем — паспорт, удостоверение члена Союза художников СССР и «репрессионное» свидетельство. В милиции он еще успел сообщить кое-какие сведения о себе, и, когда, наконец, врач начал измерять давление, — скончался.

Так, на пути из дома в дом умер Дмитрий Павлович Цуп. Спасти человека врачам оказалось не так важно, как засвидетельствовать его смерть: не прошло и пяти минут, как примчалась «Скорая помощь», врачи подтвердили факт смерти и отвезли тело в морг.

В тот же день, 20 октября, начальник линейного отдела внутренних дел подполковник милиции Н.Н.Тургенев отправил телеграмму в Петербург, в 30-е отделение милиции: «Цуп Дмитрий Павлович скончался от остросердечной недостаточности. Тело находится в морге Ростова-Ярославского».

Ответа не пришло.

26 октября уже транспортная милиция Ростова шлет повторную телеграмму.

Снова — ноль внимания.

В морге холодильника нет, хранить покойного невозможно.

Тело художника Цупа валяется уже две недели.

Врач морга бомбит телеграммами всех: что делать?

2 ноября Дмитрия Павловича похоронили. Его отнесли на ту часть кладбища, где сваливают безродных и бомжей.

Неприкрытое тело художника засунули в целлофановый мешок, скинули в яму и прибросали землей. Даже на три буквы короткой фамилии не потратились.

Так не хоронят даже бомжей. Над ними по крайней мере вместо фамилии втыкают номера. Здесь не сделали и этого.

Так не хоронят даже хозяйских псов.

Странно, что нашлись еще люди, которые об этой смерти написали в «Известия». Ну какой это по нынешним временам сюжет, тем более тема? Пожалуй, московская городская комсомольская газета дала бы две строки под заголовком «Старичок дал дуба» и то — в скандальной хронике, если бы Цуп не умер, а вслед за Гаршиным шагнул в лестничный пролет. Или «Старушка окочурилась» — о Людмиле, если бы дали ей покончить с собой. Понадобилась гибель в собственных журналистских рядах, чтобы называть смерть по имени.

Странные, странные люди написали в газету. А как еще иначе могли похоронить художника в стране, где в зарплату люди приносят с работы унитазы, посуду, гвозди; где воры в законе готовы платить надзирателям; где без всякой Чечни каждый день убивают безнаказанно оптом и в розницу сотни людей, а тысячи — пропадают без вести; где детей, родившихся живыми, но не выхоженных, прямо из роддомов выбрасывают на свалку; где в конце концов одного из главных бандитов Петербурга по кличке Степаныч, убитого в разборке, хоронят в Псково-Печерском монастыре среди святых. Как еще иначе могли похоронить интеллигента в стране, где жизнь — копейка, а смерть — еще дешевле.

Как живем, так и помираем, как помираем, так и хоронят.

Какая нынче главная беда в России — повальное равнодушие. Нас сегодня уже нечем удивить, что бы ни случилось. Произошла духовная зачистка, говоря военным языком.

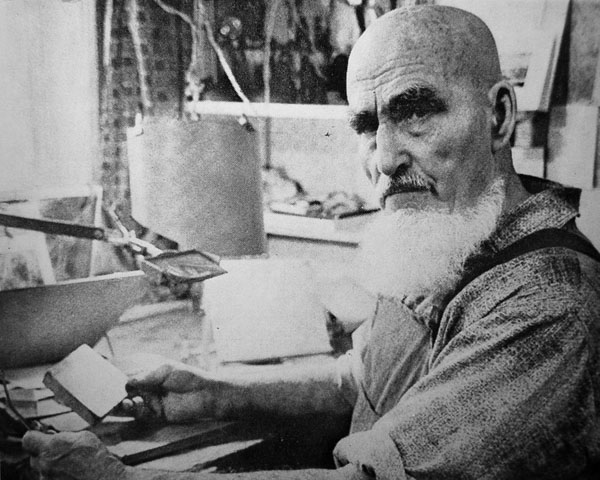

Зачистили, но все же не до конца, и безвластие еще не окончательно растлило людей. Те самые, странные люди, друзья Цупа, узнав о его смерти, съехались в Ростов. Приехали из Петербурга, Пскова, Владимира. Они обошли работников транспортной милиции, прокуратуры, санэпидстанции, морга, кладбища. Всюду они показывали каталог персональной выставки Цупа в 1988 году, на котором был портрет художника (этот портрет и публикуют сегодня «Известия»), и все отвечали — в милиции, в морге, на кладбище — да, это он.

Могилу Дмитрия Павловича отыскали не сразу. За две недели безымянных могил прибавилось. Два копача, рывших яму, вспомнили: «Вот здесь два бомжа в одной яме лежат, а рядом — старик с белой бородой».

Санэпидстанция перезахоронить в могилу жены запретила: тело разложилось, трогать нельзя год.

Была пятница, день клонился к концу. Оказалось, что вещи и документы их друга в транспортной прокуратуре Ярославля. Позвонили, следователи согласились подождать.

Эмилия Коваленко:

— Мы не все поехали, а вдвоем с Шуляковским, архитектором из Пскова. Рабочий день кончился, и они нас больше часа ждали. И я так была благодарна им. Открываем вещевой мешок Дмитрия Павловича и прямо сверху — знакомая синяя тетрадь, которую он всегда возил с собой, там адреса и телефоны его друзей. Смотрю — моя фамилия первая, вторая — как раз Шуляковского и так далее. Сидит напротив меня следователь — мальчик, лет около тридцати, очень обходительный. Мне плохо стало: я говорю, как же вы, не получив ответа из 30-го отделения милиции Петербурга, не позвонили нам, любому. Вы же ЧЕЛОВЕКА искали! Он отвечает:

— А может, это адреса врагов!

А под тетрадью оказалась коробка, в которой лежали наши теплые письма к Дмитрию Павловичу с теми же нашими адресами.

Они туда, в этот вещевой мешок, даже не заглядывали…

Эмилию Владимировну мучает вопрос: как же так — хорошие ведь люди, и вдруг… Все просто: молодой следователь прокуратуры усвоил, что за небольшую зарплату он может работать и хорошо, и плохо. И ничего ему за это не будет. А если что — его с радостью возьмут коммерческие структуры.

Это-то и опасно, когда плохо работать начинают не плохие, а хорошие работники.

Вот они — «враги»:

Эмилия Владимировна Коваленко, которую я уже давно цитирую, но не представил. Бывший литературный редактор. Глаза устали, а на пенсию не проживешь, она прирабатывает в медрегистратуре. С мужем разошлась.

— Он очень хороший человек, мой муж. Ну, художник, ну, влюбился, что тут поделаешь. Он тоже очень переживал этот уход, и с ним случился инсульт. А у новой жены его — астма, и она часто уезжает под Москву к своей больной тете. И тогда я на целый месяц, остаюсь возле него дежурить. Помогаю им. Понимаете, жизнь сложна, и нельзя людей проклинать из-за того, что она у тебя не сложилась. Денег на поездку в Ростов у меня не было, дал сын.

Виктор Викторович Михайловский, архитектор. Ленинградец. В Нижнем Новгороде у него тяжело больна мама, и он уехал туда, несмотря на трудности, нашел там работу — реставрирует соборы и вот уже три года ухаживает за больной мамой.

Нина Владимировна Мухина, педагог из Владимира. После смерти мужа она себя плохо чувствовала, и ее повез в Ростов сын. Именно Мухиной художник Цуп завещал квартиру в Петербурге. А избу в Уславцево — верному Пирожкову — агроному, который последние годы провожал Цупа в деревню.

Странные люди. Из прошлого. Если любят, то по 60 лет, до конца жизни. Если разводятся, то виноватых нет. Ни матерей, ни друзей не оставляют.

Это очень тонкий озоновый слой интеллигенции, который пока еще спасает страну от одичания. Посмотрите на профессии этих людей — педагог, художник, архитектор, редактор, агроном. Они на свои сбережения не смогут купить один гроб на всех, из тех, в которых хоронят себя после разборок новые русские. Они и сами написали: «Мы бедны, как церковные крысы».

Не в том главная беда, что рождаемость в России падает, а в том, что не рождаются — от лучших.

Истончается защитный озоновый слой.

Мы появляемся на земле на краткий миг, чтобы исчезнуть навсегда. И поскольку на земле — прописка временная, а там, во тьме, — постоянная, может быть, это одно из главных прав человека — быть погребенным по-человечески. Глядя на предвыборные судорожные маневры властей — вот и зарплату стали стараться платить, и стипендии выросли, и пенсии повышены, все думаешь, дойдет ли дело до кладбищ. «Картины того, как захоранивают бездомных в засиженных мухами картонных гробах, а то и в полиэтиленовых мешках, мы не раз наблюдали на кладбищах нашего блистательного Петербурга, — пишут друзья Цупа. — Почему в бюджете нашего «правового» государства не находится денег на достойное погребение любого, да, именно любого своего гражданина, не говоря уже о личности такого масштаба, каким был Дмитрий Павлович Цуп. Почему?».

Потому что мертвые — не электорат.

* * *

Итак, жил художник при Советской власти, умер — при демократической.

Ах, какое наглядное пособие для нынешних главных соискателей Власти, двух главных противоборствующих сил, ах, как рвали бы они тело и душу несчастного художника на самые мелкие болезненные части.

— Это вы изломали всю его жизнь, сделали одиноким. Вы лишили его даже надежды на загробную жизнь, не дав ничего взамен.

— Зато вы бросили его на край нищеты, и это вы, вы скинули его в яму.

И все были бы правы — в порядке очереди.

Все правы — выбирай, интеллигент, какая власть милее. И ты, власть, выбирай своего интеллигента.

А все-таки, почему Михаил Иванович Калинин, 27 лет стоявший во главе верховного органа Советского государства, сравнил интеллигенцию именно с Красной Армией?

Он хотел поставить ее в строй, по шеренгам — так легче управлять образованными людьми. Интеллигенция в массе своей и выстроилась — лепили скульптуры, рисовали, пели, писали в традициях социалистического реализма. Традиции шеренги остались незыблемы. Правда, вождей и партий стало много, и интеллигенция четко, по-армейски разделилась по казармам — кому служить; левым, правым, центристам; законодательной власти, исполнительной; власти нынешней или будущей — впрок. Каждый несет свой талант своему вождю, вслед за ним — на самолетах, поездах, автобусах.

— Свободно жить не стыдно, — провозгласил в одной из миниатюр наш знаменитый первый юморист.

Я думаю — кому как…

Пару лет назад в середине жаркого дня я ждал поезда на подмосковной станции Новый Иерусалим. На перроне появилась странная процессия. Трое волокли одного. Впереди два милиционера просунули веревки под плечи несчастному, а сзади затрапезный мужичонка подцепил брючным ремнем ноги. Бледное лицо мужчины было опущено, колыхающийся живот из-под расстегнутых брюк и выбившейся рубашки волочился по наждачному перрону, покрываясь густыми полосами грязи и крови. Только по безразличному лицу можно было понять, что мужчина мертв.

Так не перетаскивают даже мебель. Казалось, что мертвеца волокут до ближайшей помойки. Никто на перроне даже не оглянулся на них.

И время не совпадает, и место действия, а мне все кажется теперь, что это был художник Дмитрий Павлович Цуп.

1996 г.